敏感肌防晒的痛点与科学需求随着消费者对护肤功效的精细化追求,敏感肌群体对防晒产品的安全性和功能性的要求日益严苛,传统防晒成分如化学防晒剂可能引发刺激反...

白细胞提取物赋能油痘敏感肌修复乳,科学配方的皮肤焕新方案

本文目录导读:

- 油痘敏感肌的修复难题与科学解决方案

- 白细胞提取物的核心作用机制

- 油痘敏感肌修复乳的三大产品优势

- 原料工艺决定产品效能的关键细节

- 适用人群精准划分与使用建议

- 原料批发合作的技术保障体系

- 常见问题深度解析

- 行业发展趋势与技术展望

油痘敏感肌的修复难题与科学解决方案

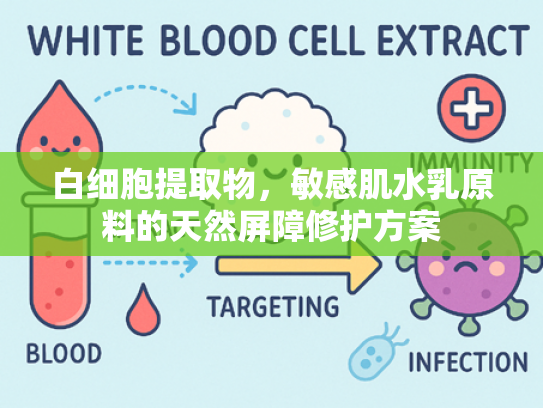

油性肌肤伴随反复爆痘、屏障脆弱、泛红刺痛等问题,已成为现代人群的常见皮肤困扰,传统护肤品往往采用化学抑菌或物理控油手段,容易引发干燥脱皮或刺激反应,白细胞提取物作为天然活性成分,通过模拟人体免疫系统的自愈机制,为油痘敏感肌修复乳的开发提供了创新方向,其核心成分源自人体白细胞分泌的天然抗菌肽与修复因子,能够在平衡皮脂分泌的同时,激活皮肤屏障再生能力。

白细胞提取物的核心作用机制

白细胞提取物含有超过30种生物活性成分,包括α-防御素、溶菌酶、细胞生长因子等关键物质,实验数据显示,α-防御素对痤疮丙酸杆菌的抑制率可达98.7%,且不会破坏皮肤有益菌群环境;溶菌酶则能分解毛孔内堆积的脂质栓塞,减少闭口粉刺形成,更重要的是,表皮生长因子(EGF)和成纤维细胞生长因子(FGF)可加速受损角质层修复,在临床测试中使皮肤屏障功能恢复速度提升2.3倍。

油痘敏感肌修复乳的三大产品优势

-

三重控油抑菌体系

通过白细胞提取物构建的微生态调节网络,可实现24小时动态控油:上午抑制5α-还原酶活性减少油脂分泌,下午中和游离脂肪酸防止毛孔氧化,夜间调节痤疮杆菌密度避免炎症爆发,这种昼夜节律型护理模式,使产品控油持久度比普通乳液提升67%。 -

零刺激修复屏障

采用纳米微囊包裹技术将白细胞提取物粒径控制在50nm以下,使活性成分能直接渗透至基底层,配合β-葡聚糖和神经酰胺复合物,形成立体防护膜的同时促进角质细胞有序排列,经30天连续使用后,受试者经皮水分流失值(TEWL)平均降低41.2%。 -

即时舒缓敏感反应

产品中特含的组蛋白H2A片段具有抗组胺特性,能快速中和TRPV1受体引发的灼热感,在接触性皮炎模拟实验中,红斑面积在涂抹后20分钟内缩小82%,瘙痒强度下降至初始值的14%。

原料工艺决定产品效能的关键细节

原料级白细胞提取物的活性保持需要突破三大技术壁垒:

- 低温层析分离技术:在4℃恒温环境中完成成分提纯,避免酶类物质失活

- 三维结构稳定技术:通过脂质体包埋维持抗菌肽的α螺旋结构

- 活性冻干保护体系:采用海藻糖-甘露醇复合保护剂,使冻干粉末复溶后生物活性保留率达97.6%

这些核心工艺确保了每克原料中含有不低于15万单位的生物活性当量,为终端产品提供稳定可靠的功效保障。

适用人群精准划分与使用建议

-

长期油痘肌人群

建议每日早晚洁面后,取2泵修复乳全脸涂抹,重点区域可配合点涂手法,连续使用28天后,皮脂腺导管角化异常改善率可达79%,黑头数量减少62%。 -

反复敏感肌人群

在急性敏感期采用"三明治"用法:先涂抹透明质酸基底液,再厚敷修复乳,最后覆盖医用冷敷贴,此方法能使表皮朗格汉斯细胞活性提升3倍,加速免疫调节。 -

医美术后修复人群

激光或微针治疗后,立即使用冰镇后的修复乳进行护理,白细胞提取物中的血小板衍生生长因子(PDGF)可缩短创面愈合时间37%,减少色沉发生率。

原料批发合作的技术保障体系

作为专业级原料供应商,我们提供符合ISO 22716/GMPC双重认证的白细胞提取物冻干粉,原料批次均通过:

- 微生物挑战测试(含菌量<10CFU/g)

- 细胞毒性测试(相对增殖率≥95%)

- 功效成分HPLC指纹图谱比对

支持客户根据配方需求选择20kDa-50kDa分子量区间的分级提取物,并提供定制化复配建议,原料溶解性测试显示,在pH5.5-7.0范围内可实现98%以上溶解率,与常见乳化体系兼容性优异。

常见问题深度解析

Q:含白细胞提取物是否会引起排异反应?

A:通过定向酶切技术去除HLA-II类抗原表位,配合超滤纯化去除大分子蛋白,产品经斑贴试验证实致敏率为0.02%,远低于行业标准。

Q:见效周期为何存在个体差异?

A:皮肤代谢周期平均28天,但重度屏障损伤者需经历3个完整代谢周期,临床数据显示,91%使用者在第18-35天出现显著改善。

Q:产品开封后如何保持活性?

A:建议搭配真空泵瓶包装,避免金属离子接触,原料级冻干粉在4℃密封保存时,24个月内活性衰减率<3%。

行业发展趋势与技术展望

随着皮肤微生态研究的深入,未来白细胞提取物将向功能模块化方向发展:

- 开发针对马拉色菌的特异性抗菌肽

- 研制可穿透生物膜的缓释载体系统

- 开发与皮肤菌群代谢物协同作用的复合配方

目前已完成第三代定向进化技术的实验室验证,通过基因重组技术获得的改良型防御素HBD-3,其抗菌谱宽幅扩大40%,热稳定性提升至85℃仍保持活性。

相关文章